ふぇぇ……ブログネタが思いつかんよぉ……。

なんかサクサクっと思索を深められるような便利なアイテムはないのんかな。

分かりました。

今回は創作三大究極秘密奥義のひとつ、シネクドキ(synecdoche―提喩)を紹介しましょう。なお残り2つはメトニミーとメタファーですが、とても一度に取り扱える代物ではないので、また別の機会に。

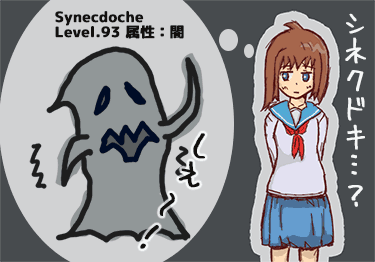

シネクドキは数あるレトリック(修辞技法)のうちのひとつです。

レトリックと聞くと――何か小手先のテクニック/文章の見栄えを整えるためだけの小技/純文学を書くとき以外は必要のないもの――といったイメージがあるかもしれません。事実、今日においては小説家志望向けのハウツー本を読んでも、レトリックはほぼ相手にもされません。アリストテレスの時代から続くレトリックは人々の遠い記憶のなかに死に、オバケに成り果てています。

そして「シネクドキ」はレトリックのなかでも最も目立たない、地味な、道端に生えるコケのように誰からも見向きもされないような、寂しいオバケなのです。コケが地球生態系に無くてはならない存在であるのなら、シネクドキもまた我々人間が「思考するために」欠けることのできない存在。

当たり前すぎて目に見えないだけで、じつはもう目と鼻の先にうようよと漂っています。さぁ、霊感《インスピレーション》を持ちましょう!

(前置き長いわ……。あとオバケとコケのくだりはメタファーやね…)

提喩(ていゆ)は、修辞技法のひとつで、シネクドキ(synecdoche)ともいう。隠喩の一種で、上位概念を下位概念で、または逆に下位概念を上位概念で言い換えることをいう。

引用 Wikipedia:提喩

シネクドキでよく例に出されるのが「桜と花見」の関係です。

私たちが「お花見に行こう」と話すとき、この「お花」とはチューリップでもタンポポでもラフレシアでもなく「桜」のことを指します。さらに言えば、大抵の場合「ソメイヨシノ」を見に行くことを指します。

したがって「お花見に行こう」は花(類・上位概念)をもって桜(種・下位概念)のことを示すシネクドキであるといえます。

もっと身近な例を挙げてみましょう。

はてなブログのブロガーさんは、よく「ブクマしてください!」「ブックマークお願いします!」という言葉を使います。

ブックマークには、ブラウザのお気に入り機能からYahoo!、Googleブックマーク、そしてスマホアプリのPocketに至るまでさまざまあります。ですが、この場合に指すのは「はてなブックマーク」のことです。

これもブックマーク(類)という言葉を使って、はてなブックマーク(種)を指し示すシネクドキです。

(シネクドキの図解。『花』という包括的概念によって、具体的な種である桜、ソメイヨシノを指し示す)

ブログネタを見つけるために活用するシネクドキ

ここまで説明したところで「結局のところ、シネクドキが創作の何の役に立つねん!! ただの当たり前の言語概念に過ぎへんやないかーい!!」というツッコミが入るはずです。

以下では具体的な事例を用いて、シネクドキを創作に活用する方法を見て行きましょう。

ケース:「ライトノベルが馬鹿にされる」という現象

少し前にはてなブックマークで「ライトノベルが馬鹿にされる」という現象に言及した記事がブロガーから次々と投稿され《第n次ラノベ論戦争》に発展するまでに盛り上がりました。

当ブログでも関連した記事を書きました。

この「ラノベが馬鹿にされる」によって波及した論争の根本には、シネクドキ的認識の問題があります。

拡大解釈的なシネクドキ

例えば、ライトノベル問題についてこのように考えたとしましょう。

これはライトノベルという概念を「エンタメ小説<小説<文学」と上位概念にまで持って行って主張を行う《拡大解釈的なシネクドキ》です。

この例をもうひとつ挙げると「撮り鉄はマナーが悪い」などの主張もそうです。

《マナーを守らない撮り鉄》という個別事例を《撮り鉄》というカテゴリ全体にまで拡大解釈して《撮り鉄はマナーが悪い》という主張に持っていきます。

実際には、「人間にはマナーを守る人も、守らない人もいる」というただそれだけの話なのですが、一部の目立つ悪い人々を取りざたして《撮り鉄》という上位カテゴリそのものを批難してしまう。これもシネクドキ的認識が起こす問題です。

「オタクは犯罪傾向がある」のような主張は殆どの場合、拡大解釈のシネクドキが引き起こす人間の認識の誤謬です。

(図:拡大解釈的シネクドキの例)

人間には「分類して分かろう」「カテゴライズして理解しよう」とする認識の作用があります。例えば、花木を桜と梅と桃に分類する。動物を哺乳類と爬虫類等に分類する。ペットを犬と猫に分類する。

このように「分類」によって生じる多種多様の上位―下位概念の間に密接に根付くのがシネクドキというレトリックなのです。

余談ですが「鉄道写真を撮ることを趣味とする人」を「撮り鉄」と表現するのは《メトニミー》というレトリックです。また別の機会に詳しく取り上げます。

縮小解釈的なシネクドキ

話をライトノベル問題に戻しましょう。

例えばこのように考えるのだとすれば《縮小解釈的なシネクドキ》にあたります。

これらはすべて「ライトノベル」という概念をもっと細かく小さい概念に分類して考えてみよう、とするシネクドキです。

例えば馬鹿にされる対象となる「ライトノベル」という概念は、じつはライトノベルではなく《ラブコメジャンルのライトノベル》(より狭義、下位概念)のことを指しているのだ!と考えるのもこの例です。

電撃文庫の代表作である「ブギーポップ」シリーズを語ることで「ライトノベル論」を展開するのも個別化のシネクドキ。あるいは「恋空」を分析することで「ケータイ小説」を主題とするのもシネクドキによる縮小解釈。

(図:縮小解釈的シネクドキの例)

もっとわかりやすく。

《ライトノベルは前提として「エンタメ小説」なのだ!》と議論を持っていくのは、拡大解釈を行うシネクドキ。

《人々がライトノベルと聞いてまずイメージするのは「ラブコメ学園物ラノベ」なのだ!》と議論を持っていくのは、縮小解釈を行うシネクドキです。

じつは縮小解釈や拡大解釈はあくまで思考の違いであって、シネクドキの構造は両者でまったく同一です。

どのようなシネクドキであっても、類→種の包含関係によって成り立つというのは同じです。(「花見」→花(類)をもって桜(種)を表す)

このように考えると、はてなブックマークで話題になる議論・論争を考察するうえでは、まずその記事にどのようなシネクドキ的認識が用いられているかを見極めることが役立つことが分かります。

すなわち、シネクドキというオバケの姿が見えるようになれば、

- ブログネタを探す

- 議論・思索を深める

- バズっている記事を分析する

などのことが、より鋭く容易く行えるようになります。

はてなブックマークを眺めてみて、シネクドキのオバケを見つけてとっ捕まえてやりませう!

シネクドキは時として人間に誤った認識を植え付ける恐ろしいモンスターですが、ブログネタを探し、議論を掘り下げるときにはすっごく頼りになるオバケなのですから。

シネクドキ、ゲットだぜ!!

(おわり)

参考文献

記事を書くうえで、比喩関連の書籍をいくつか読み返しました。この「日本語のレトリック」は子ども向けに書かれていることもあり、非常に分かりやすい。それでいて内容は深く、良書です。小説を書く人や、詩や短歌を詠む人、作詞する人におすすめ。